Krankheiten Vorhofflimmern

ICD-Codes: I48 Was sind ICD-Codes?

Die häufigsten Anzeichen von Vorhofflimmern sind Herzklopfen und ein stolpernder, oft zu schneller Herzschlag. Die Erkrankung ist zwar nicht unmittelbar lebensbedrohlich. Sie erhöht aber das Risiko für einen Schlaganfall und kann auf Dauer das Herz schwächen. Vorhofflimmern kann auf verschiedenen Wegen behandelt werden.

Auf einen Blick

- Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung.

- Dabei schlägt das Herz unregelmäßig und oft zu schnell.

- Es kann dann nicht mehr so viel Blut durch den Körper pumpen.

- Vorhofflimmern ist in der Regel die Folge einer anderen chronischen Erkrankung, zum Beispiel von Bluthochdruck oder einer koronaren Herzkrankheit.

- Vorhofflimmern erhöht das Risiko für einen Schlaganfall.

- Es gibt verschiedene Wege, die Beschwerden zu lindern und das Schlaganfallrisiko zu senken.

Hinweis: Die Informationen dieses Artikels können und sollen einen Arztbesuch nicht ersetzen und dürfen nicht zur Selbstdiagnostik oder -behandlung verwendet werden.

Was ist Vorhofflimmern?

Bei Vorhofflimmern sind die Signale gestört, die den Takt des Herzschlags vorgeben. Das Herz schlägt dann häufig zu schnell und ungleichmäßig. Dadurch kann es nicht mehr so viel Blut durch den Körper pumpen. Menschen mit Vorhofflimmern können sich matt fühlen oder Beschwerden wie deutlich spürbares Herzklopfen haben.

Meistens ist Vorhofflimmern die Folge einer anderen chronischen Erkrankung – zum Beispiel von Bluthochdruck oder einer koronaren Herzkrankheit. Manchmal lässt sich keine eindeutige Ursache finden.

Vorhofflimmern ist die häufigste Form von Herzrhythmusstörungen. Es ist nicht unmittelbar lebensbedrohlich. Vorhofflimmern erhöht aber das Risiko für Schlaganfälle, langfristig kann es zudem das Herz schwächen.

Video Wie funktioniert das Herz?

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und Aufgaben des Herzens.

Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube

Jetzt ansehenEs gelten die dort bekanntgegebenen Datenschutzhinweise.

Was sind die Symptome für Vorhofflimmern?

Das häufigste Anzeichen von Vorhofflimmern sind deutlich spürbare Herzschläge (Herzklopfen): Fachleute sprechen von Palpitationen. Meist schlägt das Herz dabei schneller und unregelmäßiger als gewöhnlich. Der Puls kann bei Vorhofflimmern deutlich höher liegen als bei einem gesunden Ruhepuls von etwa 60 bis 90 Schlägen pro Minute.

Wer Vorhofflimmern hat, kann sich auch schwach oder benommen fühlen. Schwindel und ein Engegefühl in der Brust sind weitere mögliche Symptome. Mehr als die Hälfte der Menschen mit Vorhofflimmern haben aber keine oder nur uneindeutige Beschwerden – zumindest anfangs.

Menschen mit zusätzlichen Herzerkrankungen können weitere Beschwerden haben. Liegt zum Beispiel eine Herzschwäche vor, kann Vorhofflimmern die Herzleistung spürbar senken: Dann kommt es insbesondere bei körperlicher Belastung zu Beschwerden wie Kurzatmigkeit und Erschöpfung.

Was sind die Ursachen für Vorhofflimmern?

Wenn das Herz schlägt, ziehen sich die Herzmuskeln rhythmisch zusammen und pumpen Blut in den Kreislauf. Gesteuert wird der Herzschlag über ein elektrisches Leitungssystem. Das Signal für einen neuen Herzschlag wird vom Sinusknoten erzeugt. Er wird manchmal auch als „natürlicher Herzschrittmacher“ bezeichnet.

Beim Sinusknoten handelt es sich um eine Ansammlung spezieller Zellen in der Wand des rechten Vorhofes. Die elektrischen Signale des Sinusknotens werden über Reizleitungsbahnen zunächst zum AV-Knoten (Atrioventrikularknoten) und dann an die Herzkammern weitergeleitet. Der normale Herzschlag wird auch als Sinusrhythmus bezeichnet.

Bei Menschen mit Vorhofflimmern breiten sich unregelmäßige elektrische Signale sehr schnell in den Herzvorhöfen aus. Während des Vorhofflimmerns ist der Sinusknoten inaktiv. Dies hat zur Folge, dass sich die Vorhöfe nicht mehr in regelmäßigem Rhythmus zusammenziehen und wieder entspannen. Stattdessen zittern sie schnell und unkontrolliert: Sie flimmern.

Normalerweise tragen die Herzvorhöfe dazu bei, dass die Herzkammern schnell mit Blut gefüllt werden. Durch Vorhofflimmern nimmt die Herzleistung ab. Die Herzkammern pumpen weiter Blut durch den Körper, allerdings weniger und unregelmäßig.

Vorhofflimmern kann verschiedene Ursachen haben. Zu den häufigsten Auslösern gehören:

- Bluthochdruck

- koronare Herzkrankheit

- Herzinfarkt

- Herzschwäche (sie kann allerdings auch Folge eines Vorhofflimmerns sein)

Auch ein Herzklappenfehler oder eine Überfunktion der Schilddrüse und bestimmte Medikamente können zu Vorhofflimmern führen. Manchmal lässt sich die Ursache nicht eindeutig klären.

Was sind die Risikofaktoren für Vorhofflimmern?

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für Vorhofflimmern. Schätzungen zufolge sind rund 2 Prozent der Gesamtbevölkerung und etwa 8 Prozent der über 65-Jährigen betroffen.

Wenn nahe Verwandte (Eltern oder Geschwister) Vorhofflimmern haben, ist das Erkrankungsrisiko höher. Männer haben ein höheres Risiko als Frauen. Zudem erkranken hellhäutige Menschen häufiger an Vorhofflimmern als Menschen anderer Hautfarbe.

Zu den Risikofaktoren für Vorhofflimmern zählen starker oder häufiger Alkoholkonsum, Rauchen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, deutliches Übergewicht und nächtliche Atemaussetzer (Schlafapnoe). Manche dieser Risikofaktoren kann man selbst beeinflussen.

Wie verläuft Vorhofflimmern?

Normalerweise beginnt Vorhofflimmern mit seltenen, kurzen Episoden. Im Lauf der Zeit kann es zu längeren Episoden kommen oder das Flimmern kann dauerhaft bestehen bleiben. Abhängig von der jeweiligen Episodendauer werden vier Typen unterschieden:

- Beim episodenhaften (paroxysmalen) Vorhofflimmern normalisiert sich der Herzrhythmus meistens innerhalb von rund 48 Stunden ohne Behandlung von allein. Es kann aber auch bis zu 7 Tage lang anhalten. Episodenhaftes Vorhofflimmern kann einmalig oder wiederholt auftreten.

- Anhaltendes (persistierendes) Vorhofflimmern dauert länger als 7 Tage an.

- Lang anhaltendes (lange persistierendes) Vorhofflimmern bleibt länger als ein Jahr bestehen.

- Dauerhaftes (permanentes) Vorhofflimmern verschwindet in der Regel nicht wieder.

Die Aussagekraft der Unterscheidung in diese vier Typen ist allerdings eingeschränkt. Der Grund: Häufig ist unklar, ob das Vorhofflimmern bereits zuvor aufgetreten ist oder wie lange es schon besteht.

Welche Folgen kann Vorhofflimmern haben?

Langfristig kann Vorhofflimmern zu verschiedenen Folgeerkrankungen führen, insbesondere zu:

- Herzschwäche: Wenn die Vorhöfe nicht mehr richtig pumpen, muss der Rest des Herzens mehr leisten, um den Körper mit Blut zu versorgen. Dies kann das Herz auf Dauer überfordern und schwächen. Eine bereits bestehende Herzschwäche kann sich verschlechtern.

- Schlaganfall: Beim Vorhofflimmern pumpen die Vorhöfe des Herzens nicht mehr ausreichend. Dadurch fließt das Blut in den Vorhöfen langsamer, staut sich und bildet leichter Gerinnsel. Wenn ein Blutgerinnsel über den Blutkreislauf zum Gehirn geschwemmt wird, kann es dort ein Gefäß verschließen und einen Schlaganfall auslösen.

Wie wird Vorhofflimmern festgestellt?

Da Vorhofflimmern nicht immer zu Beschwerden führt, wird es manchmal zufällig festgestellt. Zum Beispiel, wenn aufgrund einer anderen Erkrankung die Herzströme untersucht werden.

Zur genauen Diagnose, Abklärung der Ursachen und Planung der Behandlung können verschiedene Untersuchungsmethoden angewendet werden:

- Erfassung der Krankheitsgeschichte (Anamnese): Die Ärztin oder der Arzt fragt nach Beschwerden, Vorerkrankungen, Alter und Familiengeschichte sowie Risikofaktoren für Herzkrankheiten.

- körperliche Untersuchung: zum Beispiel Puls- und Blutdruckmessung

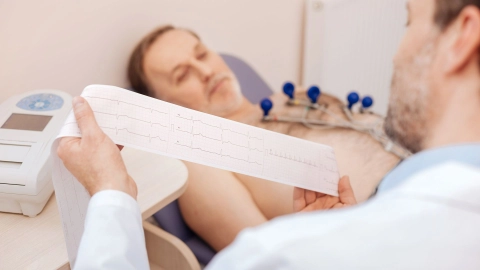

- Elektrokardiogramm (EKG): Mithilfe eines EKG lässt sich Vorhofflimmern mit hoher Sicherheit feststellen. Zur Messung der Herzströme werden beim EKG mehrere Elektroden am Körper aufgeklebt.

- Bluttest: Mit einem Bluttest lässt sich unter anderem die Schilddrüsenfunktion beurteilen. Eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Überdosierung von Schilddrüsenmedikamenten kann Vorhofflimmern verursachen.

- Echokardiographie: Mit dieser Ultraschalluntersuchung kann zum Beispiel die Pumpleistung des Herzens geprüft werden. Aber auch seltenere Ursachen von Vorhofflimmern können mit einer Echokardiographie festgestellt werden, zum Beispiel bestimmte Herzklappenerkrankungen.

Andere Tests dienen vor allem der Behandlungsplanung: So können zum Beispiel die Nieren- und Leberfunktionswerte bestimmt werden, weil bei einer Nieren- oder Leberschwäche nicht alle Medikamente infrage kommen.

Wie wird Vorhofflimmern behandelt?

Die Behandlung von Vorhofflimmern hat zwei Ziele: Zum einen soll sie die Beschwerden durch den gestörten Herzschlag beseitigen oder zumindest lindern. Zum anderen soll sie einem Schlaganfall vorbeugen. Um beides zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Behandlung der Beschwerden

- Herzfrequenz-kontrollierende Behandlung: Bei dieser Strategie wird der zu hohe Puls dauerhaft mit Medikamenten gesenkt, in der Regel mit einem Betablocker. Das entlastet das Herz und hilft gegen Beschwerden. Bei der Frequenzkontrolle wird nicht versucht, das Vorhofflimmern zu beseitigen.

- Herzrhythmus-stabilisierende Behandlung (Rhythmuskontrolle): Bei dieser Strategie wird versucht, den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen und zu stabilisieren. Der Herzrhythmus wird in der Regel in einer Klinik mit dosierten elektrischen Impulsen wiederhergestellt. Meist schließt sich eine Therapie mit Medikamenten oder eine Katheterablation an, um Rückfällen vorzubeugen. Bei einer Katheterablation wird mithilfe eines Herzkatheters zielgenau etwas Gewebe verödet – meist per Strom oder Kälte.

Beide Ansätze sorgen dafür, dass sich Beschwerden wie Herzrasen, Schwindel und Schwäche und damit die Lebensqualität bessern. Die Rhythmuskontrolle ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Frequenzkontrolle die Beschwerden nicht ausreichend lindert.

Schlaganfall-Vorbeugung

Menschen mit Vorhofflimmern müssen sich zudem gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt entscheiden, ob und welche Medikamente zur Senkung des Schlaganfall-Risikos eingenommen werden sollen. Orale Antikoagulanzien hemmen die Blutgerinnung und können das Schlaganfall-Risiko sehr wirksam senken.

Sinnvoll ist, die Vorteile (Vorbeugung von Schlaganfällen) und die Nachteile (Risiko für Blutungen) genau abzuwägen. Um das eigene Risiko für Schlaganfälle und Blutungen zu bestimmen, können spezielle Risikorechner helfen.

Vertiefende Informationen zur Vorbeugung eines Schlaganfalls sowie eine Entscheidungshilfe zur Wahl der Behandlung finden Sie unter gesundheitsinformation.de.

Neben der Behandlung der Beschwerden und der Schlaganfall-Vorbeugung ist es auch wichtig, bestehende Begleiterkrankungen zu behandeln, etwa einen hohen Blutdruck oder eine koronare Herzerkrankung.

Was sollte man noch über Vorhofflimmern wissen?

Schlägt das Herz normal, nimmt man es in der Regel gar nicht wahr. Bei Vorhofflimmern kann sich das ändern: Die Betroffenen können spüren, dass das Herz nicht mehr so schlägt, wie es soll. Das ist oft so beunruhigend, dass sie zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen.

Wird dann Vorhofflimmern festgestellt, machen sich viele zunächst große Sorgen. Meistens lassen sich die Erkrankung und die Beschwerden aber gut behandeln. Auch Schulungen können für Menschen mit Vorhofflimmern hilfreich sein: Sie zeigen, wie man im Alltag mit der Erkrankung umgehen kann und Medikamente richtig anwendet.

Bei vielen Menschen bleiben dennoch Unsicherheiten bestehen. Manche fragen sich, ob sie sich nun schonen müssen oder ob sie wie gewohnt aktiv bleiben und zum Beispiel Sport treiben können. Medizinisch spricht nichts dagegen: Studien deuten darauf hin, dass maßvolle körperliche Aktivität bei Vorhofflimmern nicht schadet und die körperliche Fitness verbessern kann.

- Agasthi P, Lee JZ, Amin M et al. Catheter ablation for treatment of atrial fibrillation in patients with heart failure with reduced ejection fraction: A systematic review and meta-analysis. J Arrhythm 2019. 35(2): 171-181. doi: 10.1002/joa3.12146.

- Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Leitfaden: Orale Antikoagulation bei nicht valvulärem Vorhofflimmern. Empfehlungen zum Einsatz der direkten oralen Antikoagulanzien Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®), Edoxaban (Lixiana®) und Rivaroxaban (Xarelto®). 2019.

- Asad ZU, Yousif A, Khan MS et al. Catheter Ablation Versus Medical Therapy for Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Circ Arrhythm Electrophysiol 2019. 12(9): e007414. doi: 10.1161/CIRCEP.119.007414.

- Briceño DF, Markman TM, Lupercio F et al. Catheter ablation versus conventional treatment of atrial fibrillation in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Interv Card Electrophysiol 2018. 53(1): 19-29. doi: 10.1007/s10840-018-0425-0.

- Clarkesmith DE, Lip GY, Lane DA. Patients’ experiences of atrial fibrillation and non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs), and their educational needs: A qualitative study. Thromb Res 2017. 153: 19-27. doi: 10.1016/j.thromres.2017.03.002.

- Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J 2021. 42(5): 373-498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.

- Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill: New York 2015.

- Khan SU, Rahman H, Talluri S et al. The Clinical Benefits and Mortality Reduction Associated With Catheter Ablation in Subjects With Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Meta-Analysis. JACC Clin Electrophysiol 2018. 4(5): 626-635. doi: 10.1016/j.jacep.2018.03.003.

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Atrial fibrillation: diagnosis and management. NICE Guidelines. No. 196. 2021.

- Risom SS, Zwisler AD, Johansen PP et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with atrial fibrillation. Database Syst Rev 2017. 2(2): CD011197. doi: 10.1002/14651858.CD011197.pub2.

- Rush KL, Hatt L, Shay M et al. The Stressors and Coping Strategies of Older Adults With Persistent Atrial Fibrillation Prior to and Following Direct Current Cardioversion. J Appl Gerontol 2017. 36(9): 1145-1165. doi: 10.1177/0733464815608495.

- Salmasi S, Kwan L, MacGillivray J et al. Assessment of atrial fibrillation patients' education needs from patient and clinician perspectives: A qualitative descriptive study. Thromb Res 2019. 173: 109-116. doi: 10.1016/j.thromres.2018.11.015.

- Sethi NJ, Feinberg J, Nielsen EE et al. The effects of rhythm control strategies versus rate control strategies for atrial fibrillation and atrial flutter: A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. PLoS One 2017. 26; 12(10): e0186856. doi: 10.1371/journal.pone.0186856.

- Turagam MK, Garg J, Whang W et al. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation in Patients With Heart Failure: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Intern Med 2019. 170(1): 41-50. doi: 10.7326/M18-0992.

- Virk SA, Bennett RG, Chow C et al. Catheter Ablation Versus Medical Therapy for Atrial Fibrillation in Patients With Heart Failure: A Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Heart Lung Circ 2019. 28(5): 707-718. doi: 10.1016/j.hlc.2018.10.022.

- Voskoboinik A, Kalman JM, De Silva A et al. Alcohol Abstinence in Drinkers with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2020. 382(1): 20-28. doi: 10.1056/NEJMoa1817591.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG).

Stand: